給付について

療養の給付(保険証を提示して病院にかかったときに受けられる給付です)

| 区分 | 年齢 | 給付割合 | 自己負担 | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 組合員 | 69歳までの方 | 7割 | 3割 | |

| 70歳以上の方 所得割合により判定 |

8割 または 7割 |

2割 または 3割 |

注1 | |

| 家族 | 未就学児童(小学校入学前) | 8割 | 2割 | – |

| 小学生~69歳の方 | 7割 | 3割 | – | |

| 70歳以上の方 所得割合により判定 |

9割 または 7割 |

2割 または 3割 |

注1 |

- 注1)

- 70歳以上の方の自己負担割合2割は、平成26年3月31日まで1割のままであり、それぞれの負担割合は高齢受給者証に記載してあります。(外来で1割負担の場合は償還はありません。高額療養費該当の場合はあります)

- 保険証(70歳以上の方は、「高齢受給者証」も提示)を提示して、病院にかかったときに受けられる給付割合です。

高額療養費

高額療養費の所得区分の判定は、世帯全員(保険証に記載されている方)の所得証明書(市区町村の発行する証明書)から、その世帯の合計所得の金額によって判定します。なお、一般(70歳未満)の方で所得証明の添付がない場合は、『上位所得者』として判定することになります。

限度額適用認定証

70歳未満の被保険者が入院し、同一月にそれぞれ1医療機関で療養を受けるまたは受けた場合、限度額適用認定申請書に世帯全員の所得証明書を付けて提出いただくことになります。これにより限度額適用認定証が交付されます。

入院する時、入院した時に保険証と共に限度額適用認定証を病院へ提示することにより、所得区分に応じた自己負担限度額を支払うことになります。

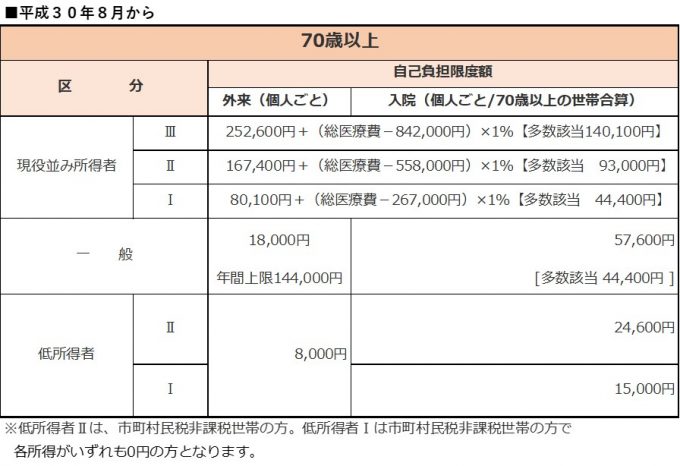

■自己負担限度額

[ ]内は当月を含む直近12カ月以内の4回目以降の限度額

申請により受けられる給付

| 種類 | 給付内容 | 申請書類と添付書類 | |

|---|---|---|---|

|

① |

組合員が入院したとき(介護保険の療養含)

(入院初日から、年間60日を限度) |

|

|

| ② 出 産 育 児 一 時 金 |

被保険者が出産したとき、産科医療補償制度加入の分娩機関での出産は、1児につきつき500,000円を支給。 (妊娠4ヶ月以上の死産、流産も含む) 産科医療補償制度に加入していない分娩機関での出産の場合は488,000円の支給。 |

|

|

| 医療機関等 直接払制度 |

出産育児一時金の額を限度として、北建国保が医療機関等に対し、出産費用を支払うことにより、出産育児一時金を支給。医療機関等直接払制度または受取代理人制度を利用の場合、出産する医療機関で手続きが必要です。 |

|

|

| ③ 葬 祭 費 |

組合員が死亡したときは40,000円 家 族が死亡したときは20,000円を支給します。 |

|

|

| ④ 出 産 手 当 金 |

組合員が出産のため仕事を休んだとき1日4,000円を支給します。 (出産前後の60日間を限度) |

|

|

| ⑤ 療 養 費 |

a.療養費 | 緊急その他やむを得ない理由により、保険証を使用せず全額支払ったときは療養の給付に相当する額を支給します。 |

|

| b.補装具 | 疾病または負傷等治療上、必要な範囲の補装具を購入したときは限度額内で費用を支給します。 |

|

|

| c.はり、 きゅう |

「神経痛」、「リウマチ」、「頸腕症候群」、「五十肩」、「腰痛症」、「頚椎捻挫後遺症」等、病院での治療では、十分な効果が得られないと判断され、医師の同意により施術を受けたときは、その施術料を支給。 |

|

|

| d.マッサージ | 主として、「筋麻痺」、「間節拘縮」に対するもので、病院で治療しても完全な効果が得られないと判断されるときに支給します。 |

|

|